Netzintegration Elektromobilität

NETZlabor E-Mobility-Chaussee

Projektende: 2021

Im Schnellzugriff:

Spannung auf dem Land

Natürlich gewachsene Ortsgrenzen, längere Distanzen zwischen den Anschlüssen und eine höhere Gesamtzahl der Anschlusskunden, die über einen Stromkreis versorgt werden: die Strukturen des Verteilnetzes im ländlichen Raum unterscheiden sich wesentlich von denen städtischer oder vorstädtischer Regionen. Die genannten Faktoren erhöhen vor allem das Risiko von größeren Spannungsschwankungen, welches durch hohe Leistungen, wie sie ladende E-Autos benötigen, nun noch verstärkt wird. Das macht den Ausbau und Betrieb ländlicher Verteilnetze verglichen mit städtischen Netzen zu einem komplexeren und aufwändigeren Unterfangen.

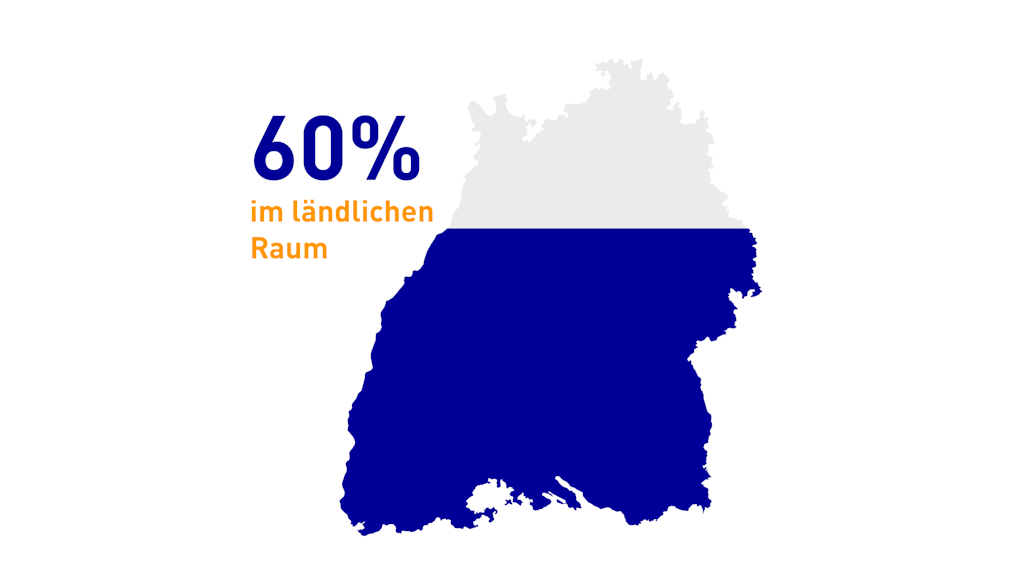

Ein Großteil der Netze im Versorgungsgebiet ist ländlich

Mehr als 60 Prozent der Verteilnetze im Versorgungsgebiet der Netze BW sind ländlich bzw. sehr ländlich geprägt. Um einen möglichst repräsentativen Standort für ein NETZlabor in dieser Region auszuwählen, wurden mehrere Schlüsselfaktoren berücksichtigt: Natürlich sollte eine Gemeinde im ländlichen Raum ausgewählt werden. Darüber hinaus war sowohl die Länge des Stromkreises als auch die Anzahl der Hausanschlüsse ausschlaggebend, um bestimmte Auswirkungen bei Spannung und Kapazität feststellen zu können. Die Wahl fiel schließlich auf die Römerstraße in der Gemeinde Kusterdingen im Landkreis Tübingen

Zukunftsorientiert. Elektrisch. Mobil. Die 18-monatige Testphase lieferte wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse zu zentralen Fragestellungen:

Die E-Fahrzeuge

Ergebnisse und Erkenntnisse der Testphasen

Der Strangregler: Schaltstelle für das Spannungsniveau

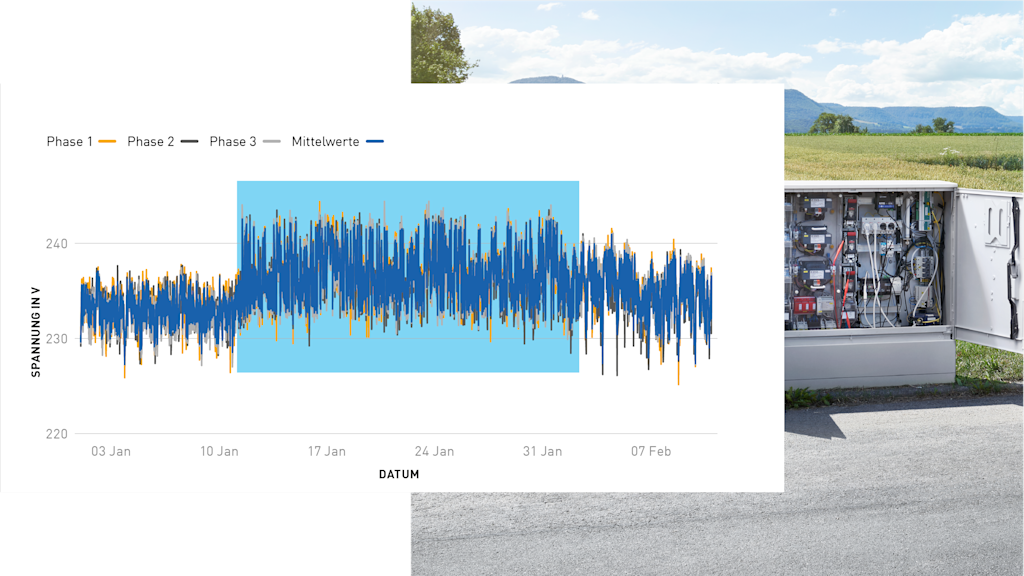

Der Strangregler ist ein technisches Bauteil, das lediglich auf das Spannungsniveau in einem einzelnen Stromkreis reagiert. Das Spannungsniveau wird durch den Regler angehoben oder abgesenkt — je nachdem, was erforderlich ist. Dieser Lösungsansatz ist eine kostengünstige Alternative zu einem kompletten Netzausbau, insbesondere in ländlichen Netzen, in denen die Spannung häufiger ein Problem darstellen kann als die Auslastung des Stromkabels. Während des Einsatzes blieb die Spannung konstant im vorgegebenen Regelungsfenster zwischen 232 V und 240 V. Vor allem für abgelegene Stichleitungen ist der Strangregler eine denkbare Lösung. Allerdings ist für die laufende Überprüfung seiner Funktionalität entsprechende Messtechnik im Kabelverteilerschrank unbedingt empfehlenswert.

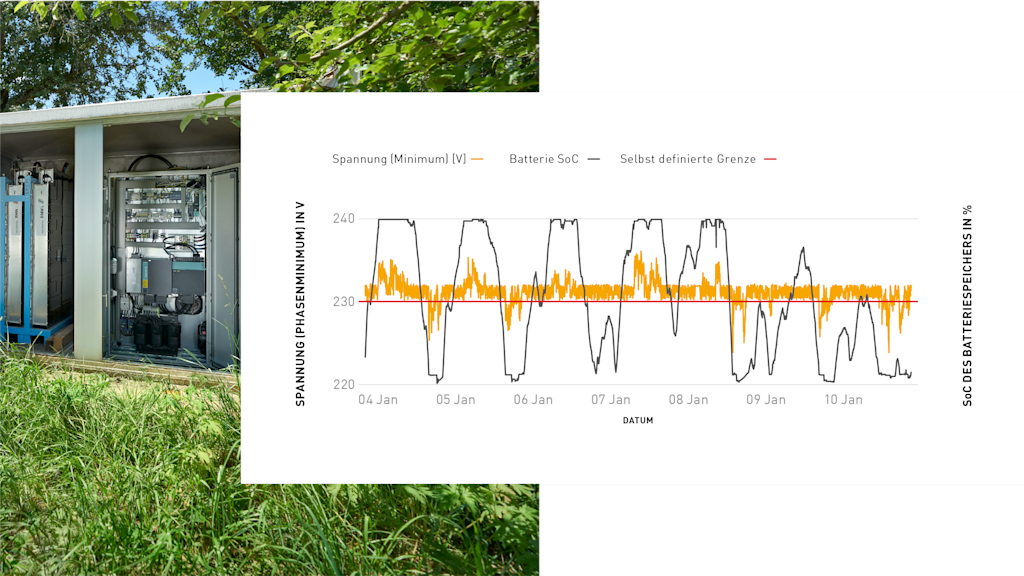

Der zentrale Batteriespeicher: Unterstützung für Spannungsniveau und Gesamtauslastung

Der zentrale Batteriespeicher bietet mehrere Wirkmöglichkeiten: Durch Einspeisung am Strangende - ähnlich einer EEG-Anlage - kann er sowohl einen positiven Effekt auf das Spannungsniveau ausüben als auch die Gesamtauslastung des Stromkreises reduzieren. Beispielsweise, wenn der eingespeiste Strom zeitgleich in der Straße verbraucht wird. Mit dem zentralen Batteriespeicher konnte mit statischen und dynamischen Betriebsmodi auf die maximale Spannungsdifferenz von 11,5 V im Stromkreis (Wert aus dem freien Laden) ein positiver Effekt erzielt werden.

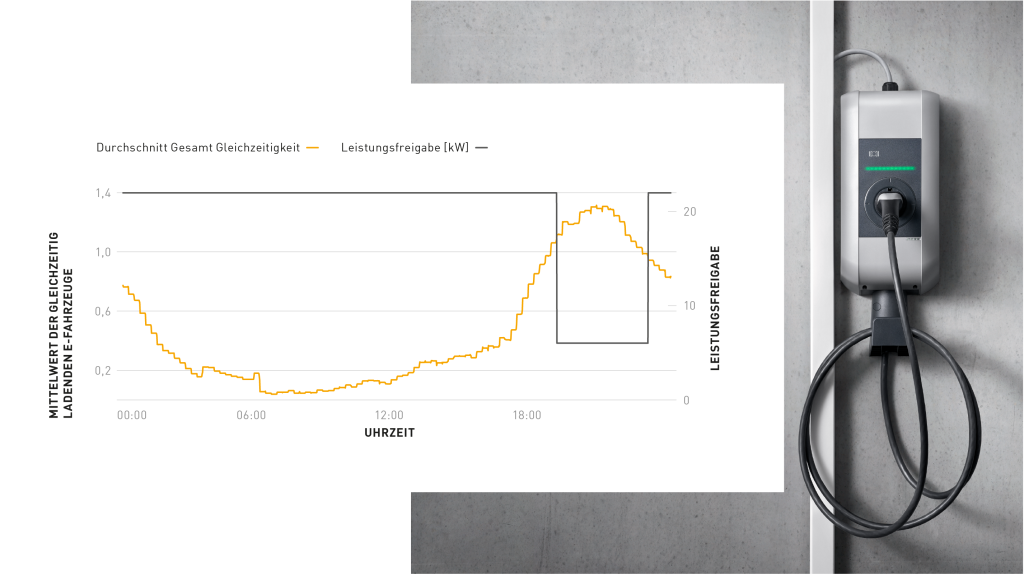

Das Lademanagement: Stabile Steuerung bei garantierter Verfügbarkeit – statisch

Lademanagement sorgt dafür, dass einerseits die maximal zur Verfügung stehende Leistung gleichmäßig unter den E-Fahrzeugen verteilt wird, andererseits aber Lastspitzen im Stromnetz vermieden werden. Indem die in einem Stromkreis zur Verfügung stehende Leistung aufgeteilt wird, kann ein Lademanagementsystem gezielt Ladevorgänge steuern. Ausgehend von Standardlastprofilen, der zu erwartenden Nutzung von E-Fahrzeugen und dem daraus resultierenden Ladeverhalten werden während des statischen Lademanagements Fahrpläne erstellt. Damit wird die Ladeleistung temporär reduziert, um die Lastspitze der Elektromobilität gezielt zu senken. Dadurch konnte eine 27,5 Prozent geringere Durchschnittsauslastung des Stromkreises erreicht.

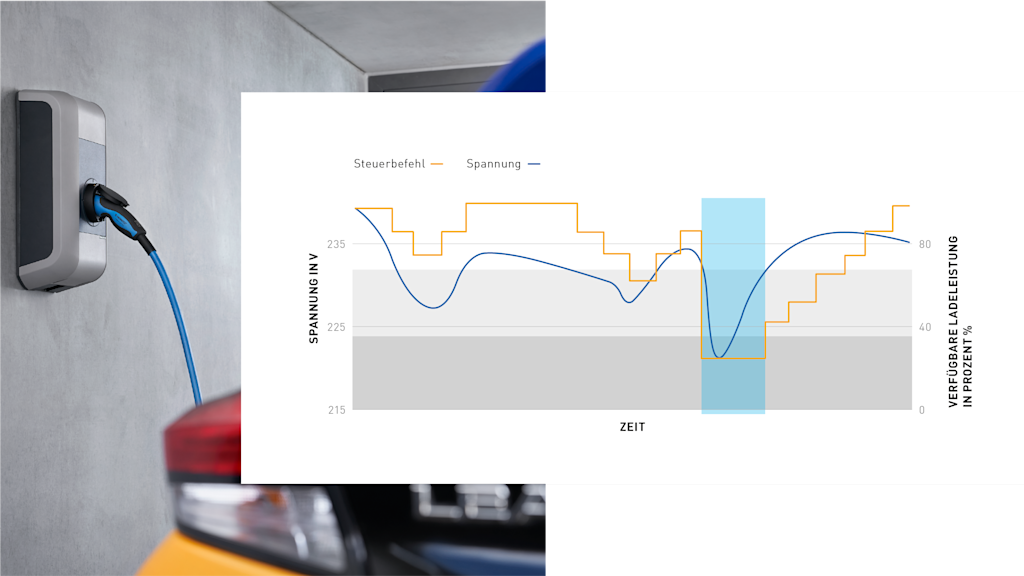

Das Lademanagement: Stabile Steuerung bei garantierter Verfügbarkeit – dynamisch

Beim dynamischen Lademanagement werden Ladevorgänge mittels Echtzeit-Messwerten aus dem Stromnetz gesteuert. Anders als bei statischen Varianten, die täglich im vorgegebenen Rhythmus und unabhängig von der Netzsituation Steuerungs- und Freigabebefehle ausführen, greift das dynamische Lademanagement nur ein, wenn es die Netzsituation erfordert. Wird ein Grenzwert erreicht, beginnt das System mit einer schrittweisen Reduktion der Ladeleistung; verbessert sich die Netzsituation wird stufenweise wieder freigegeben. Den Kund*innen stand zwischen 85 - 95 Prozent der Zeit die maximale Ladeleistung zur Verfügung, was nach eigenen Angaben zu keinerlei Einschränkungen in deren Nutzungsverhalten führte. Hochrechnungen mit den ermittelten Ergebnissen aus Kusterdingen ergaben, dass beinahe doppelt so viele E-Fahrzeuge in das Netz der Römerstraße integriert werden können, als ohne Zuhilfenahme dieses technischen Lösungsansatzes.

Stimmen der E-Pionier*innen

Impressionen aus dem NETZlabor E-Mobility-Chaussee

Der TechTalk der E-Mobility-Chaussee

Beim virtuellen TechTalk stellen Markus Wunsch und Patrick Vasile im Dialog die wichtigsten technischen Erkenntnisse des Projekts vor.

Abschlussbericht des NETZlabors E-Mobility-Chaussee

Zukunftsorientiert. Elektrisch. Mobil

Welche technischen Lösungsansätze das größte Potential für eine optimale Integration der Elektromobilität in die bestehende Netzinfrastruktur ländlicher Stromkreise aufweisen und welche aufschlussreichen Erkenntnisse wir bei der Beobachtung des Spannungsniveaus erlebt haben, verraten wir in unserem Abschlussbericht des NETZlabors E-Mobility-Chaussee.

Häufig gestellte Fragen zum NETZlabor E-Mobility-Chausse

Für die Installation und die benötigte Anschlussleistung wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachkraft. Sollte sich der Stellplatz nicht in Ihrem Eigentum befinden, benötigen Sie die Zustimmung des Eigentümers bzw. der Eigentümerin.

Die Netze BW betreibt als Verteilnetzbetreiber das Stromnetz und stellt die Anbindung der Haushalte an das Stromnetz in unserem Versorgungsgebiet sicher. Für Installationen nach dem Netzanschlusspunkt wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachkraft.

Aufgabe eines Verteilnetzbetreiber ist es, für die Versorgungssicherheit zu sorgen. Nur wenn wir auch Kenntnisse über Installation und Schaltzustände hinter dem Netzanschlusspunkt bzw. dem Hausanschluss haben – wenn wir wissen, was sich dahinter abspielt – können wir Verantwortung für den Gesamt-Netzzustand übernehmen. Deshalb haben wir im NETZlabor E-Mobility-Chaussee exemplarisch eine Straße von morgen ausgestattet – aber nur für das Projekt.

Alle Informationen rund um das Thema Elektromobilität im Einfamilienhaus finden Sie hier.

Die Netze BW untersucht in verschiedenen Projekten die Integration der Elektromobilität ins Stromnetz: Im NETZlabor E-Mobility-Allee wurde die Netzintegration bei vorstädtischen Einfamilienhäusern untersucht. Im NETZlabor E-Mobility-Carré stehen Mehrfamilienhäuser im Bestand im Fokus; die Untersuchungen im NETZlabor Intelligentes Heimladen konzentrieren sich auf das Steuern von Ladevorgängen über das intelligente Messsystem mit Steuerbox.

Unser Netzgebiet umfasst viele ländliche Regionen. Daher ist es für uns besonders wichtig, uns dort optimal auf einen Hochlauf der Elektromobilität vorzubereiten. Gleichzeitig stellt eine steigende Anzahl an E-Fahrzeugen das ländliche Stromnetz vor größere Herausforderungen als das städtische. Deswegen lautet die Prämisse: Wenn wir in einem solchen Umfeld die Versorgung unserer Kund*innen sichern können, dann können wir es überall.

Bis zu einer halben Milliarde Euro plant die Netze BW für die Erneuerung des Netzes in ihrem Versorgungsgebiet bis zum Jahr 2025 ein. Vor allem in den Netzen der Niederspannung und Mittelspannung werden die Investitionen benötigt. Dabei berücksichtigt die Netze BW bei der Netzplanung nicht nur die erhöhten Anforderungen durch Elektromobilität. Auch die Integration der erneuerbaren Energien sowie die vermehrte Installation von Wärmestromanlagen und Speicheranlagen fließen in die Netzplanung mit ein.