Netzintegration Elektromobilität

NETZlabor E-Mobility-Carré

Im Schnellzugriff:

Dynamik in der Tiefgarage

Aktuell befinden sich ca. 53 % der Wohneinheiten in Deutschland in Mehrfamilienhäusern. Demzufolge rücken Mehrfamilienhäuser zunehmend in den Fokus der Elektromobilität. Im Vergleich zu Ein- oder Zweifamilienhäusern befindet sich hier eine höhere Konzentration an Bewohner*innen pro Fläche gemessen an der Gesamtfläche pro m². Wenn hier E-Autos perspektivisch elektrisch betrieben werden, müssen die Anforderungen dafür erfüllt werden. Aus diesem Grund stellt sich die Netze BW die zentrale Frage, wie der Netzanschluss einer Wohnanlage dimensioniert sein muss, wenn eine große Anzahl von E-Fahrzeugen in einer gemeinsam genutzten Tiefgarage gleichzeitig lädt. Im NETZlabor E-Mobility-Carré gehen wir genau dieser Frage auf den Grund und untersuchen die benötigte Anschlussleistung bei gleichzeitiger Belastung des Stromnetzes unter realen Bedingungen.

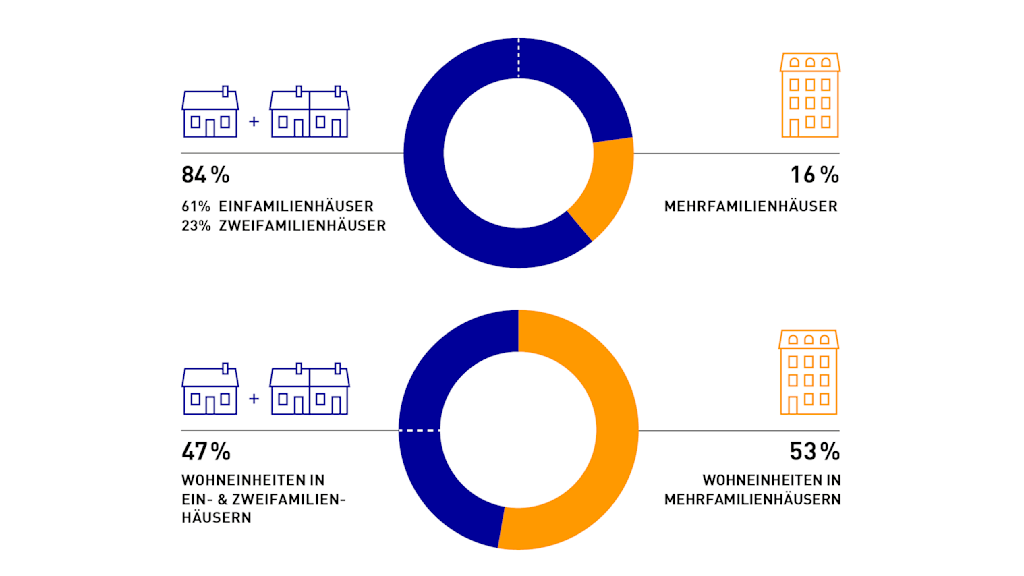

Mehrfamilienhäuser im Versorgungsgebiet der Netze BW

Die Grafik zeigt, dass 61 % der Wohngebäude aus Einfamilienhäusern bestehen, Zweifamilienhäuser bilden mit 23 % den zweitgrößten Anteil der Wohngebäude. Mehrfamilienhäuser sind mit 16 % prozentual gesehen der kleinste Gebäudetyp im gesamten Gebäudebestand. In absoluten Zahlen gemessen ergibt das ca. 160.000 Mehrfamilienhäuser im Versorgungsgebiet der Netze BW.

Betrachtet man die tatsächlichen Wohneinheiten in den jeweiligen Gebäudetypen – sprich die Anzahl an Bewohner*innen in den zu unterscheidenden Gebäudetypen – ist festzustellen, dass sich in der verhältnismäßig geringen Gesamtverteilung der Mehrfamilienhäuser (16 %) jedoch 53 % der Wohneinheiten befinden. Statistisch gesehen, hat jede Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 0,43 Stellplätze. Hieraus ergibt sich ein erhöhter Leistungsbedarf durch viele gleichzeitig ladende E-Fahrzeuge.

Die 16-monatige Testphase liefert wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse zu zentralen Fragestellungen:

Erhöhter Leistungsbedarf durch Elektrifizierung: Natürliches Ladeverhalten und dessen Auswirkungen auf das Stromnetz

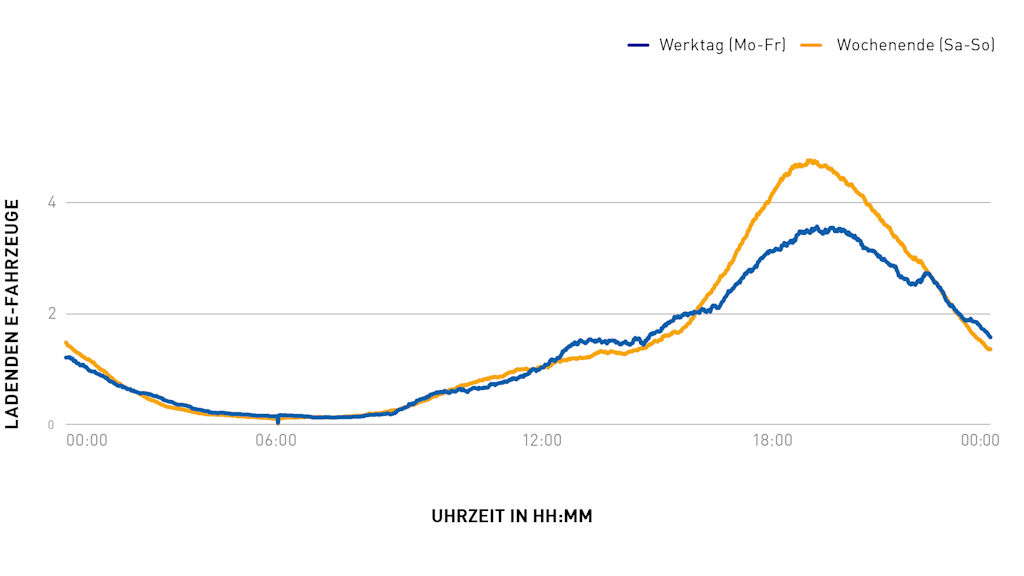

Zusätzlich zu den üblichen Haushaltsverbrauchern wie Ofen, Herd oder Waschmaschine wirkt sich das Laden von E-Fahrzeugen stärker auf das Stromnetz aus. Bedeutet in der Praxis: Zu Zeiten, in denen alle oder die meisten Projektteilnehmer*innen ihre E-Autos zur gleichen Zeit laden möchten, kann sich der Leistungsbedarf schnell aufsummieren und es können Belastungsspitzen im Stromnetz entstehen. Um eine Grundlage für die anstehende Testphase und die Entwicklung von technischen Lösungsansätzen zur Verbesserung des Netzzustandes zu schaffen, wird daher zu Beginn des Projekts erst einmal das natürliche Lade- und Nutzungsverhalten der E-Pionier*innen ohne Einsatz von technischen Komponenten wie Batteriespeicher oder Lademanagementsystemen betrachtet. Hierbei ist im NETZlabor zu beobachten, dass abends zwischen 18 und 22 Uhr die meisten Ladevorgänge mit einer durchschnittlichen Ladedauer von 2,5 Stunden stattfinden. Die maximale Gleichzeitigkeit liegt bei 13 ladenden E-Autos bei 58 Ladepunkten (= 22,4 %). In über 42 % der Zeit lädt kein E-Fahrzeug, die befürchtete maximale Gleichzeitigkeit bleibt aus.

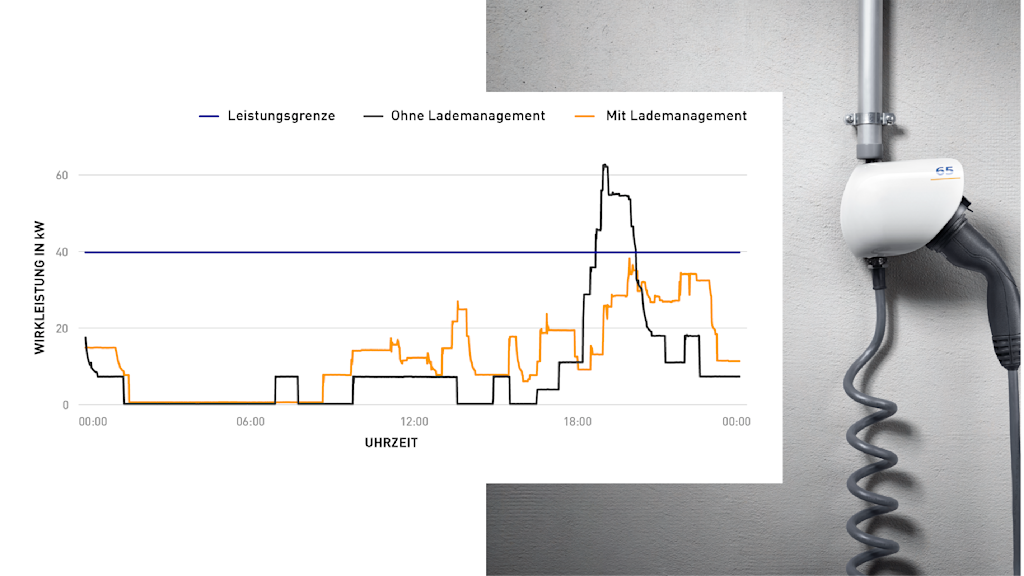

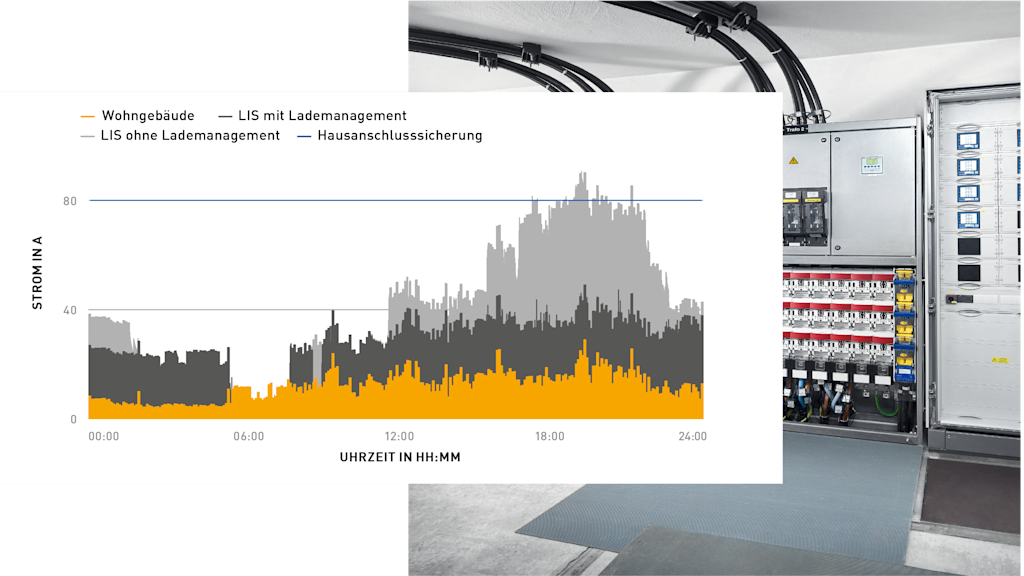

Lademanagement zur Reduktion der Netzanschlussleistung

Durch das intelligente Lademanagement wird die zur Verfügung stehende Ladeleistung, beginnend bei der Kapazität des Netzanschlusses (124 kW), Schritt für Schritt auf 40 kW reduziert. Werden viele E-Fahrzeuge zur gleichen Zeit geladen, steht den einzelnen E-Fahrzeugen folglich jeweils weniger Ladeleistung zur Verfügung. Bei gleichem Energiebedarf führt dies zwangsläufig zu einer längeren Ladedauer. Das Diagramm zeigt exemplarisch den Lastgang von bis zu acht gleichzeitig ladenden E-Fahrzeugen. Ohne Einsatz des Lademanagements würde es zu einer hohen Leistungsspitze von über 60 kW zwischen 18 und 20 Uhr kommen. Mit aktivem Lademanagement wird die Ladeleistung der E-Fahrzeuge so optimiert, dass der definierte Grenzwert von 40 kW eingehalten wird. Hiermit wird die Leistungsspitze vermieden. Die durchschnittliche Dauer eines Ladevorgangs steigt hierdurch von 135 auf 180 Minuten an.

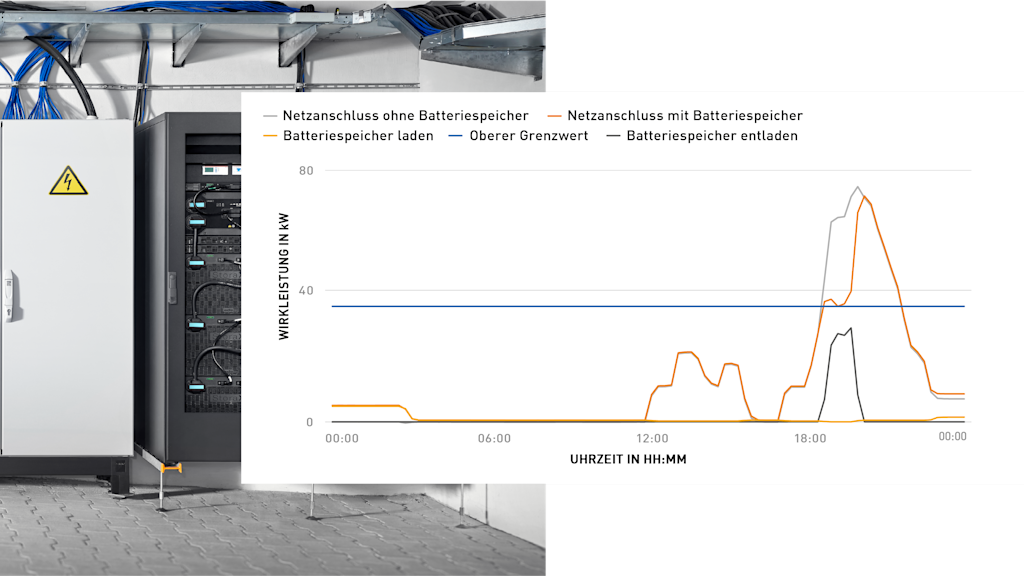

Batteriespeicher als zusätzliche Energiequelle

Durch eine Mess- und Steuereinheit, welche die Leistung am Netzanschlusspunkt überwacht, wird der Batteriespeicher gesteuert. Zur Reduktion der Leistungsspitzen am Netzanschlusspunkt werden zwei Betriebsmodi untersucht: statischer und dynamischer Betrieb. Beim dynamischen Betrieb stellt der Batteriespeicher bei Überschreitung des oberen definierten Grenzwertes zusätzlich Leistung bereit, um einem Anstieg der Lastkurve entgegenzuwirken. Wird die untere Grenze unterschritten, lädt sich der Batteriespeicher bei Bedarf nach. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Versuchsaufbau ist, dass der Einsatz eines Batteriespeichers nicht die gewünschte Wirkung erzielt: An manchen Tagen kommt der Batteriespeicher nicht zum Einsatz, weil entweder keine Leistungsspitzen über 35 kW entstehen, oder auch weil durch einen zu großen Leistungsbedarf der E-Fahrzeuge innerhalb kürzester Zeit viel Energie aus dem Batteriespeicher entnommen wird. Dies hat zur Folge, dass der Speicher nicht über die gesamte Dauer der Leistungsspitze aktiv unterstützen kann und es somit zu einem starken Anstieg der Bezugsleistung am Netzanschlusspunkt kommt. Ein solches Beispiel zeigt das Diagramm.

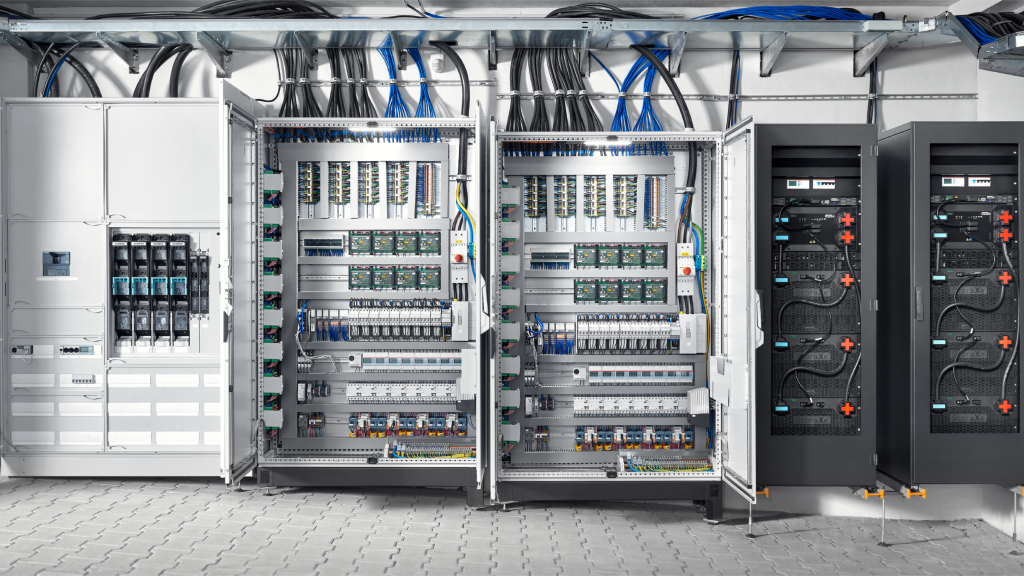

Notwendigkeit eines separaten Netzanschlusses

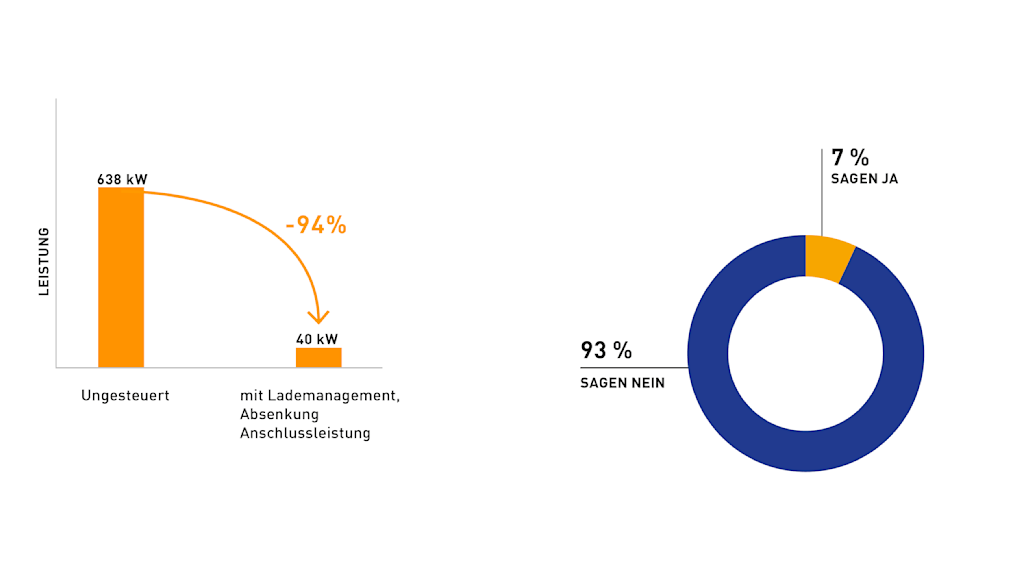

Der separate Netzanschluss ist auf eine Anschlussleistung von 124 kW ausgelegt. Die knappe Dimensionierung ist durch den Einsatz eines intelligenten Lademanagements möglich. Ohne dieses System müsste die Netzanschlussleistung auf 638 kW ausgelegt werden.

Der separate Netzanschluss mit einer Kapazität von 124 kW wurde – selbst ohne Leistungsoptimierung durch ein Lademanagement – nur zu 79 % ausgelastet. Mit dem auf eine Leistungsgrenze von 40 kW eingestellten Lademanagement beträgt die Auslastung des Netzanschlusses 32 %. Kurzum: Der separate Netzanschluss ist für das Ladeverhalten der E-Pionier*innen im E-Mobility-Carré überdimensioniert.

Lademanagement als Erfolgsgarant

Aus den Testszenarien des NETZlabors und den daraus abgeleiteten Erkenntnissen lassen sich folgende Punkte zusammenfassen:

- Durch das Lademanagement kann die benötigte Anschlussleistung zum Laden der E-Fahrzeuge und somit die Belastung im Stromnetz erheblich reduziert werden.

- Der Batteriespeicher eignet sich ebenfalls zur Glättung von Leistungsspitzen, ist jedoch weniger effektiv als ein Lademanagementsystem.

- Der separate Netzanschluss ist für das Ladeverhalten der E-Pionier*innen im E-Mobility-Carré überdimensioniert.

Aus der Umfrage lässt sich ableiten, dass sich die Mehrheit der E-Pionier*innen in ihrer E-Mobilität nicht eingeschränkt fühlt.

Impressionen aus dem NETZlabor E-Mobility-Carré

16 Monate unter Strom – die Projektergebnisse

Welche technischen Lösungsansätze das größte Potential für eine optimale Integration der Elektromobilität in die bestehende Netzinfrastruktur bei Mehrfamilienhäusern aufweisen und welche Überraschungen wir bei der Beobachtung der maximalen Gleichzeitigkeit erlebt haben, verraten wir in unserem Abschlussbericht. Freuen Sie sich auf spannende und exklusive Erkenntnisse aus unserem NETZlabor.

Häufig gestellte Fragen zum NETZlabor E-Mobility-Carré

Was muss ich (als Bewohner*in eines Mehrfamilienhauses) beachten, wenn ich eine Ladeeinrichtung an meinem Stellplatz installieren möchte?

Für die Installation von Ladeinfrastruktur in geteiltem Eigentum ist eine Zustimmung der Eigentümer*innen bzw. der Eigentümergemeinschaft erforderlich. Prinzipiell ist es sinnvoll, das allgemeine Interesse Ihrer Nachbar*innen im Gebäude an Ladeinfrastruktur zu klären, um eine passende Lösung für den Bedarf in Ihrem Gebäude finden zu können. Für die Installation und benötigte Anschlussleistung wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachkraft.

Die Netze BW ist doch ein Verteilnetzbetreiber – macht die Netze BW jetzt auch Hausinstallationen oder bieten Ladeeinrichtungen an?

Die Netze BW betreibt als Verteilnetzbetreiber das Stromnetz und stellt die Anbindung der Haushalte an das Stromnetz in unserem Versorgungsgebiet sicher. Für Installationen nach dem Netzanschlusspunkt wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachkraft.

Aber in Tamm hat die Netze BW doch auch im Gebäude Installationen vorgenommen?

Aufgabe eines Verteilnetzbetreibers ist es, für die Versorgungssicherheit zu sorgen. Nur wenn wir auch Kenntnisse über Installation und Schaltzustände hinter dem Netzanschlusspunkt bzw. dem Hausanschluss haben – wenn wir wissen, was sich dahinter abspielt – können wir Verantwortung für den Gesamt-Netzzustand übernehmen. Deshalb haben wir im NETZlabor E-Mobility-Carré exemplarisch eine Tiefgarage von morgen ausgestattet – aber nur für das Projekt.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich meinen Hausanschluss verstärken möchte?

Alle Informationen rund um das Thema Elektromobilität zu Hause finden Sie hier.

Sind ähnliche Projekte in Planung?

Die Netze BW untersucht in verschiedenen Projekten die Integration der Elektromobilität ins Stromnetz: Im NETZlabor E-Mobility-Allee wurde die Netzintegration bei vorstädtischen Einfamilienhäusern untersucht. Im NETZlabor E-Mobility-Chaussee stehen ländliche Stromnetze und im NETZlabor Intelligentes Heimladen das Steuern von Ladevorgängen über intelligente Messsysteme im Fokus.

Warum werden im NETZlabor E-Mobility-Carré gerade Mehrfamilienhäuser untersucht?

Zum einen ist durch die Senkung der rechtlichen Hürden mit einem Anstieg an Anfragen aus Mehrfamilienhäusern zu rechnen. Zum anderen haben Mehrfamilienhäuser die Besonderheit, dass viele Elektrofahrzeuge konzentriert auf einem Raum in einem Wohngebiet geladen werden.

Das stellt die Stromnetze vor neue Herausforderungen. Daher untersucht die Netze BW genau diese Situation, um auch in Zukunft die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

Was tut die Netze BW im Hinblick auf die Netzverstärkung?

Bis zu einer halben Milliarde Euro plant die Netze BW für die Erneuerung des Netzes in ihrem Versorgungsgebiet bis zum Jahr 2025 ein. Vor allem in den Netzen der Niederspannung und Mittelspannung werden die Investitionen benötigt. Dabei berücksichtigt die Netze BW bei der Netzplanung nicht nur die erhöhten Anforderungen durch Elektromobilität. Auch die Integration der Erneuerbaren Energien sowie die vermehrte Installation von Wärmestromanlagen und Speicheranlagen fließen in die Netzplanung mit ein.

Welche Anschlussleistung benötige ich für die Ladeinfrastruktur in einer Tiefgarage?

Das hängt von vielen Faktoren ab. Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrer Elektrofachkraft.

Um eine teure Überdimensionierung des Hausanschlusses für Mehrfamilienhäuser zu vermeiden, empfehlen wir ein sogenanntes Lademanagement. Ladeinfrastruktur kann gemeinsam genutzt werden, um die Anschaffung mehrerer Ladeeinrichtungen und eventuell die Erhöhung der Hausanschlusskapazität zu vermeiden. Die verfügbare Ladeleistung kann durch ein Lastmanagementsystem optimal auf alle zu ladenden Elektroautos verteilt werden. So verhindern Sie Lastspitzen, die zur Erhebung eines höheren Baukostenzuschusses führen können.